火山导读:

探讨香港非营利组织(以下简称“香港NPO”)在内地开展活动(注:此处“投资”宜理解为资源投入、实体设立、项目运营等非营利性活动,而非以营利为目的的商业投资)的法律与实践,需结合两地法律框架、监管要求及实操路径,核心围绕合规性、活动范围与合作模式展开,以下从法律框架、实践路径、挑战与建议三方面具体分析:

(一)香港NPO的法律属性

香港NPO的法律形式主要包括三类:

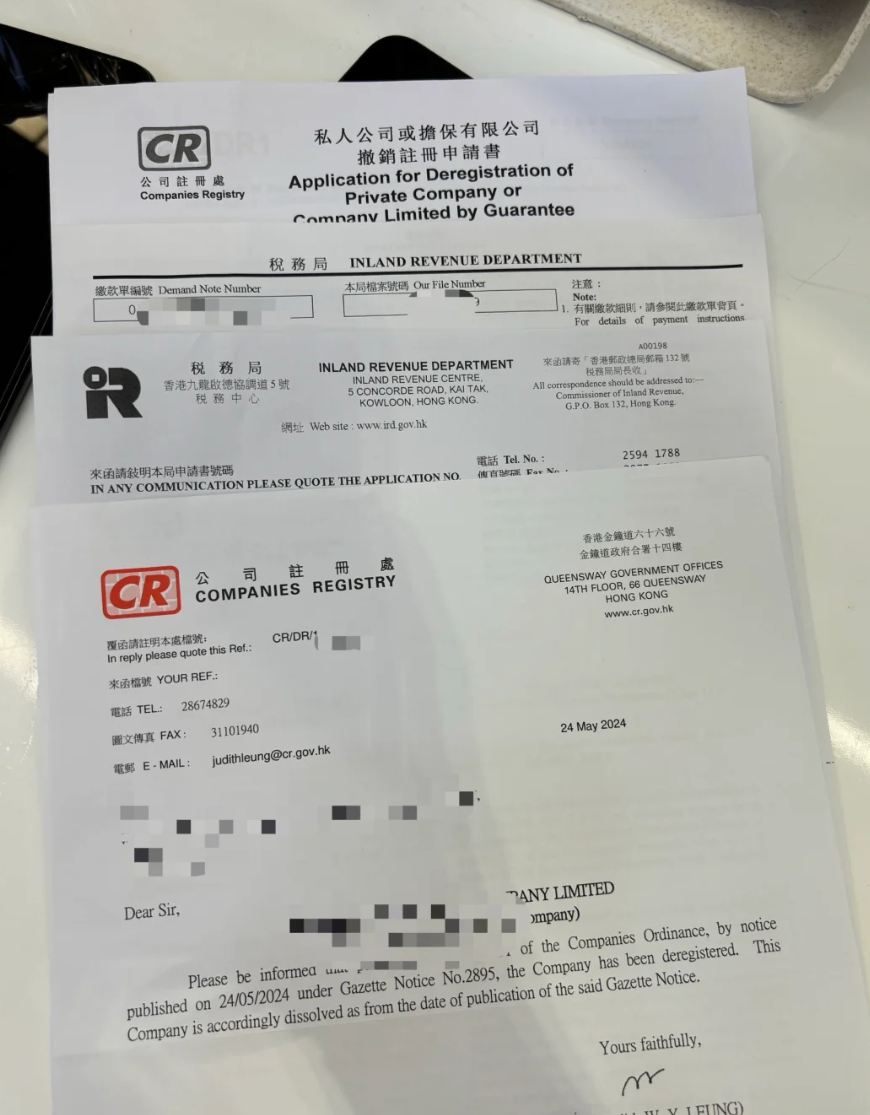

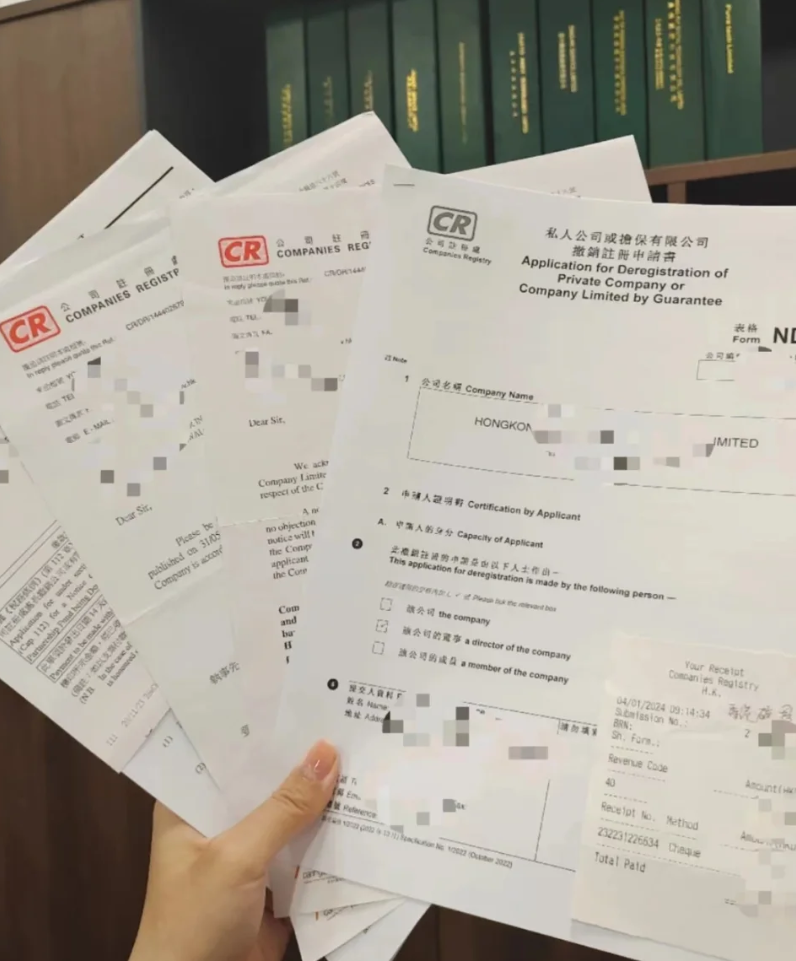

- 担保有限公司:依据香港《公司条例》注册,以“担保而非股份”形式成立,无股本,利润不得分配给成员,需通过“慈善组织”认定(向香港税务局申请)方可享受免税待遇;

- 社团:依据香港《社团条例》注册,通常为小型社区组织;

- 慈善信托:通过信托契约设立,需符合香港《慈善法例》对“慈善目的”的定义(如扶贫、教育、宗教、环保等)。

无论何种形式,香港NPO的核心特征是“非营利性”(利润不得分配、资产用于宗旨),若经香港税务局认定为“慈善组织”,还需满足“完全及纯粹用于慈善目的”要求。

免责声明:素材来源网络公开渠道,如有侵权,请联系删除!|

(二)内地对香港NPO的法律适用

香港虽为中国特别行政区,但内地法律将其视为“境外”(《境外非政府组织境内活动管理法》第2条明确“境外”包括港澳台地区),因此香港NPO在内地活动主要适用以下法律:

核心监管法:《境外非政府组织境内活动管理法》(2017年实施)

该法是规范境外NPO(含香港NPO)内地活动的“根本法”,核心规则包括:

- 活动范围限制:仅限教育、科技、文化、卫生、体育、环保、慈善等“公益性领域”,禁止从事营利性活动(如商业投资、收费服务等)及危害国家安全、损害社会公共利益的活动(如政治渗透、宗教极端活动等)。

- 合规前提:登记或备案:

- 代表机构登记:长期活动需设立代表机构,需满足“有确定的业务范围、活动地域、常设办公场所,且有合法的资金来源”,并需找到“业务主管单位”(对口政府部门,如教育领域由教育局、环保领域由生态环境部等),向公安部(登记管理机关)申请登记,获发《境外非政府组织代表机构登记证书》。

- 临时活动备案:短期项目(单次活动不超过1年)可通过“内地合作单位”向省级公安机关备案,无需设立代表机构,但需提交活动方案、资金来源证明等材料。

- 资金监管:需在指定银行开立“专用账户”,资金来源限于境外合法收入(不得接受内地企业/个人捐赠,除非经特别审批),支出需与登记的业务范围一致,接受公安部、业务主管单位的双重监督。

辅助法律:《慈善法》《民办非企业单位登记管理暂行条例》等

- 《慈善法》:若香港NPO以“慈善组织”身份在内地开展捐赠、资助等活动,可通过内地公募基金会接收捐赠(需由内地基金会作为“受赠人”),并可依法申请进口物资免税(如医疗设备、救灾物资等)。

- 《民办非企业单位登记管理暂行条例》:香港NPO可与内地组织合作设立“中外合作民办非企业单位”(如民办学校、医院),但需经业务主管单位审批,且“不得设立分支机构”“盈余不得分配”,性质上属于内地法人(区别于境外代表机构)。

两地法律衔接:特殊安排与限制

- CEPA框架:《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(CEPA)主要覆盖经贸领域,未直接涉及NPO合作,但部分条款(如服务贸易开放)可为香港NPO在教育、医疗等领域的“商业存在”(如设立民办机构)提供便利(需符合内地行业准入要求)。

- 粤港澳大湾区政策:2021年《粤港澳大湾区境外非政府组织活动便利化指引》试点简化香港NPO在大湾区的临时活动备案流程(如缩短备案时限至5个工作日),并明确“科研合作”“青年交流”等领域的优先支持方向。

实践路径:香港NPO内地活动的合规模式

香港NPO在内地的活动需以“合规”为前提,具体路径根据活动规模、期限及合作需求分为三类:

免责声明:素材来源网络公开渠道,如有侵权,请联系删除!|

(一)长期活动:设立代表机构

适用场景:需长期、稳定开展活动(如设立办事处、运营常态化项目),核心流程包括:

- 明确业务范围:需与香港NPO宗旨一致,且符合内地《境外非政府组织法》允许的领域(如教育类香港NPO可聚焦“职业教育合作”“青少年交流”)。

- 寻找业务主管单位:这是最核心的难点,需与对口政府部门(如环保领域对接省级生态环境厅,教育领域对接教育厅)沟通,证明活动的公益性、合规性及社会价值,获得其“同意作为业务主管单位”的书面文件。

- 向公安部申请登记:提交申请书、香港NPO注册证明、业务主管单位同意文件、资金来源证明等材料,经公安部审核后获发登记证书,方可开展活动。

案例:香港某环保组织(担保有限公司+慈善组织资质)为在珠三角开展“海洋塑料治理”项目,先与广东省生态环境厅沟通,以“科研合作+公众教育”为切入点获得业务主管单位支持,最终在深圳设立代表机构,负责项目统筹与资金管理。

(二)短期/项目制活动:临时活动备案

适用场景:单次活动(如学术会议、公益捐赠、短期培训),期限不超过1年,无需设立实体,核心流程为:

免责声明:素材来源网络公开渠道,如有侵权,请联系删除!|

- 确定内地合作单位:需由内地法人组织(如高校、科研院所、基金会)作为合作方,承担“活动主体责任”(如场地安排、人员管理)。

- 向省级公安机关备案:提交活动方案(含目的、内容、地点、参与人员)、香港NPO身份证明、合作单位资质、资金证明等材料,备案通过后即可开展活动。

优势:流程较简便(备案时限通常为10个工作日),适合“小而精”的短期项目。局限:需逐次备案,且不得连续开展同类活动(否则可能被要求设立代表机构)。

(三)合作设立内地实体:民办非企业单位/社会服务机构

适用场景:需以“内地法人”身份开展活动(如设立学校、医院、社区服务中心),可通过“中外合作”模式设立民办非企业单位(2016年后统一称为“社会服务机构”),核心要求包括:

- 与内地组织合作:香港NPO不得单独设立,需与内地企业、事业单位或社会组织共同举办,且“内地合作方出资比例不得低于51%”(部分领域如教育要求更高)。

- 行业审批+民政登记:先经行业主管部门审批(如办学需教育局审批,医疗需卫健委审批),再向民政部门申请登记,获发《民办非企业单位登记证书》,性质为“非营利法人”,受内地《民办非企业单位登记管理暂行条例》监管(如不得分红、资产不得转移)。

案例:香港某教育基金会与广东某职业院校合作,在东莞设立“中外合作职业技能培训中心”,经广东省教育厅审批后,向东莞市民政局登记为社会服务机构,开展“跨境电商人才培训”,资金由香港NPO通过专用账户汇入,内地合作方负责教学实施。

(四)资金与资源投入的合规要求

无论何种模式,香港NPO的资金使用需严格遵守内地监管:

- 专用账户管理:需在指定银行(如中国银行、工商银行)开立“境外非政府组织代表机构专用账户”,所有境内收入(如项目资助款)和支出(如人员薪酬、活动成本)均需通过该账户,不得与香港总部账户混同。

- 资金来源限制:仅限境外合法资金(如香港政府资助、国际基金会捐赠、香港社会捐款),不得直接接受内地企业/个人捐赠(若需接收,需通过内地公募基金会中转,并报业务主管单位备案)。

- 透明度要求:需按年度向公安部、业务主管单位提交“活动报告”“财务审计报告”,说明资金使用情况及项目成效。

挑战与建议:两地差异下的合规与发展

(一)核心挑战

- 业务主管单位对接难:内地政府部门对境外NPO的活动持审慎态度,尤其对“敏感领域”(如人权、宗教)严格限制,部分部门因“担责风险”不愿作为业务主管单位,导致登记受阻。

- 法律差异与合规成本:香港NPO的“非营利性”认定(如允许少量“附带营利”用于覆盖成本)与内地《境外非政府组织法》“绝对禁止营利活动”存在差异,需调整项目设计(如避免收费服务);同时需同时遵守香港《慈善法例》(如资金跨境需证明“慈善目的”)和内地监管,合规成本较高。

- 资金监管严格:专用账户的收支限制(如大额支出需提前报备)可能影响项目灵活性,且内地对“境外资金用途”的解释较窄(如“行政费用占比不得过高”),需精细化预算管理。

(二)实践建议

- 聚焦“低敏感领域”切入:优先选择教育、环保、科技、扶贫等政策鼓励的领域,避免涉及政治、宗教等敏感内容,降低业务主管单位的审批顾虑。

- 依托大湾区政策红利:利用大湾区“境外非政府组织活动便利化试点”(如简化备案流程、明确支持领域),优先在广州、深圳、珠海等城市开展活动,对接地方政府的“港澳合作专项”资源。

- 强化与内地合作方的绑定:通过“联合申报项目”“共建专项基金”等方式,与内地高校、基金会建立长期信任关系(如香港NPO与内地公募基金会合作设立“专项基金”,由基金会负责资金接收与监管,香港NPO负责项目执行),间接降低合规风险。

- 专业法律服务支持:聘请熟悉两地法律的律师,梳理香港NPO的宗旨、章程与内地《境外非政府组织法》的兼容性,确保活动范围、资金使用等环节无法律冲突。

香港NPO在内地的活动本质是“跨境公益性资源的合规流动”,需以《境外非政府组织法》为核心,结合“代表机构登记”“临时备案”“合作设立实体”等路径,在“业务主管单位对接”“资金监管”“两地法律衔接”三大关键点上实现合规,未来随着粤港澳大湾区公益合作的深化,香港NPO可依托政策便利与内地需求(如乡村振兴、科技创新),探索更灵活的“项目制合作+资源互补”模式,在服务国家战略中实现自身价值。